【胜诉故事】抗诉破冰!冠领律师绝境翻盘行政纠纷,硬核专业赢得检察监督支持

从签订拆迁安置协议到遭遇协议解除,从一审、二审到再审程序的波折未止,山东菏泽林正德的房屋拆迁维权之路曾深陷“程序迷宫”。面对行政机关的反复解约、司法程序的阶段性困境,北京冠领律师事务所以专业坚守撕开困局,最终推动市检察院提出再审检察建议,让这起历时数年的行政纠纷在行政监督程序中迎来转机。如今,委托人因信任冠领而再度委托,案件即将进入新的庭审阶段,正义的曙光正愈发清晰。

故事的起点,是一段充满温情与法理的产权传承。2002年,林正德的二舅赵景明因患肺气肿急需治疗,向林正德借款9万余元支付医疗费。2005年赵景明病故后,其母亲(林正德的姥姥)因无力偿还债务,提出将赵景明名下院落以抵债方式转让给林正德。此后,林正德不仅合法取得该房屋所有权,更花费十余万元对房屋进行翻建,成为案涉房屋的实际权利人。

2016年8月,当地启动村庄搬迁,林正德与街道办签订《房屋搬迁回迁安置协议书》,约定由街道办向其提供140平方米安置房及相关补偿利益。协议签订后,房屋被依法拆除,林正德也按约领取了临时安置费,一切似乎都在朝着顺利的方向推进。

然而,2022年7月,街道办突然以“林正德非本村集体经济组织成员、存在骗取安置利益”为由,作出《解除〈房屋搬迁回迁安置协议书〉决定书》。这份突如其来的解约决定,让林正德的拆迁安置权益瞬间悬空,数年的等待与配合沦为泡影。

为维护合法权益,林正德开启诉讼之路。尽管2022年第一次诉讼中,法院以程序违法撤销了街道办的解约决定,但2023年街道办再次作出解约决定后,后续的一审、二审乃至再审程序均未达预期。法院认为,林正德提交的以房抵债证据存在“矛盾”——前期丈量、公示文件中被征收人登记为大舅赵景山,资金兑付通知书亦有大舅赵景山与林正德共同签名,与“林正德系唯一所有权人”的主张形成表面不一致,且因其非村集体经济组织成员,不适用安置方案,最终驳回了其诉求。

“房子是我合法换来的,协议是政府主动签的,凭什么说不算就不算?”面对接连的挫折,林正德始终坚信自身权益的正当性,更坚定了维权到底的决心。在多方了解后,他选择委托北京冠领律师事务所,由汪节律师牵头处理案件。

接案后,冠领律师没有被既有裁判结果束缚,而是从案件根源展开全面复盘。冠领律师发现,案件的核心争议点在于两点:一是林正德的房屋所有权是否合法有效;二是行政机关签订协议后单方解约的行为是否正当。前期程序中,部分关键事实未被充分审查,尤其是拆迁过程中普遍存在的“代签惯例”和房屋翻建的客观事实未被有效呈现。

针对案件特殊性,冠领律师制定了“以行政监督程序为突破口,全面夯实证据链”的维权策略。冠领律师深知,行政抗诉程序的核心在于“精准锁定原处理中的事实瑕疵与法律适用偏差”,为此展开了三项关键工作:

其一,深挖历史事实证据。律师重新走访村庄,找到多位邻居出具证言,证实2008年林正德翻建房屋时曾共同确认宅基地边界,进一步佐证其实际占有、使用房屋的事实;同时调取《村庄搬迁进度示意图》及多份补偿资金兑付通知书,证明拆迁过程中“亲属代签”是普遍现象,赵景山代签行为系合理委托,并非“协议更改”,化解了证据表面矛盾。

其二,直击法律适用核心。律师紧扣《村庄搬迁补偿安置方案》中“非本社区户籍住户有合法院落可享受安置房”的条款,结合林正德已实际取得房屋所有权且协议已部分履行的事实,论证行政机关单方解约违背“信赖保护原则”,更涉嫌滥用行政权力。

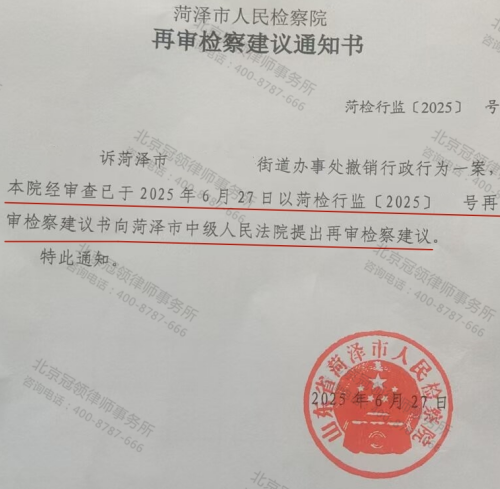

其三,精准启动监督程序。律师以“原审法院未充分审查房屋所有权归属及行政协议信赖利益”为由,向市人民检察院提交行政监督申请,详尽阐述案件事实与法律依据,明确指出既有裁判存在的事实认定偏差。专业的论证与扎实的证据最终赢得了检察机关的认可。

2025年6月,市人民检察院作出《再审检察建议通知书》,正式向市中级人民法院提出再审检察建议,认为案件存在再审必要。这份通知书,不仅是对林正德维权信念的肯定,更是对冠领律师专业能力的有力印证。

“从一次次失望到如今看到希望,冠领律师的专业和坚持让我没白等!”收到检察院再审检察建议的那一刻,林正德难掩激动。基于对冠领律师的高度认可,他已再次委托冠领律师处理后续诉讼事宜,目前案件已进入开庭准备阶段。(除冠领律师外,本文人物均为化名)

撰稿人:姚晓婷

审核主编:张冠彬

文章类型:原创B